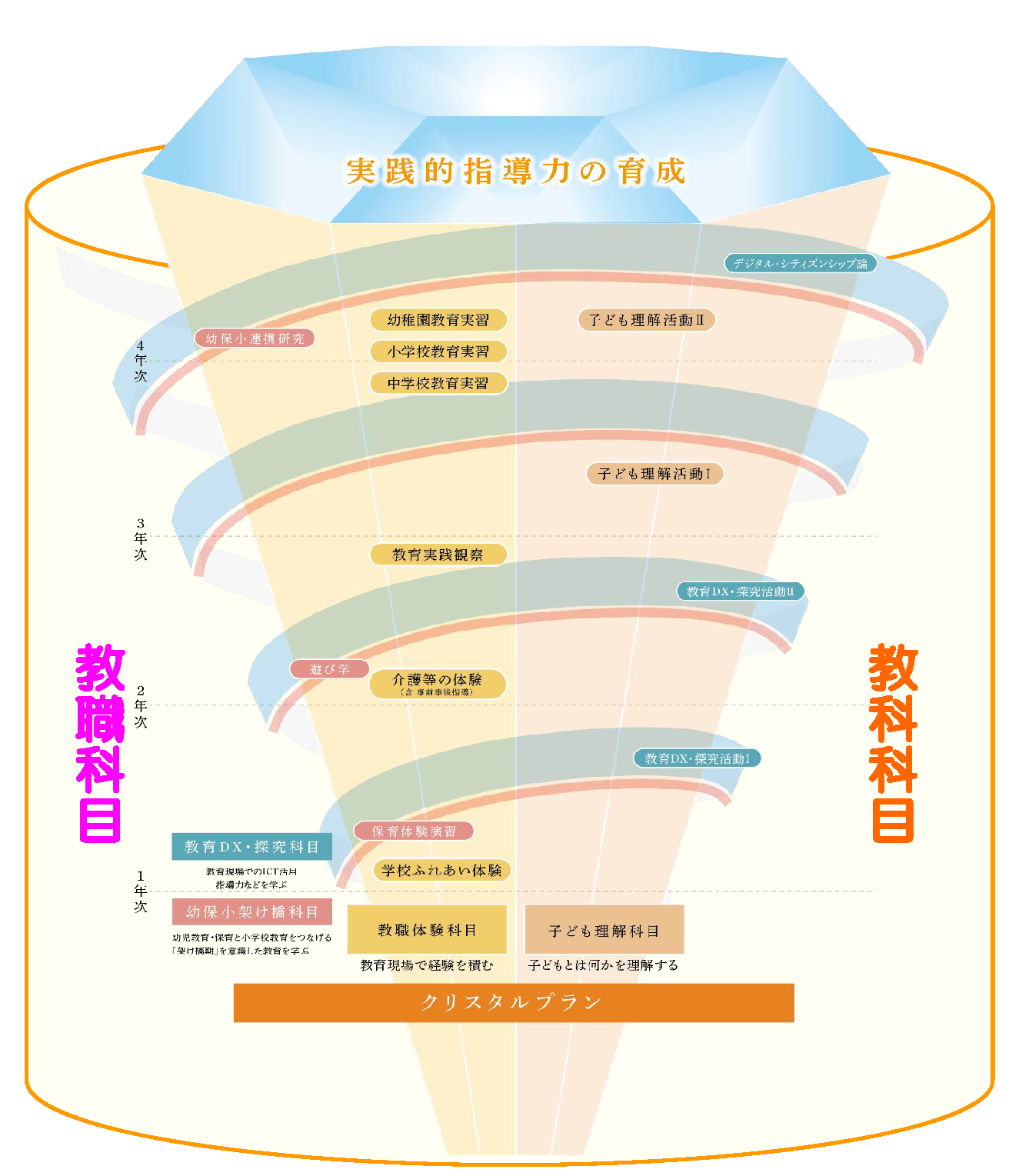

クリスタルプラン 教育学部

クリスタルプラン

指導力、企画力、運営力を鍛える「教職体験科目」「子ども理解科目」の2つの柱と「教育DX・探究科目」

クリスタルプランとは、理論と実践の往還をベースに、豊富な学校体験活動等を通して実践的指導力を育成する、地域と密着した体験型教員養成プロジェクトです。

このプロジェクトは、学生に教育現場で体験を促す「教職体験科目」と、学生主導による自主的かつ創造的活動を評価する「子ども理解科目」の2つの柱に、デジタル技術を用いた教育改革力を養成する「教育DX・探究科目」が有機的に結びつき、深い学びを生み出す構成となっています。

このプロジェクトを通じて、学生は1年次から4年次までの4年間にわたって、子どもと関わり、数多くの実習を経験するとともに、その省察と課題探究に取り組むなかで、教員採用当初から即戦力となる質の高いスペシャリストを目指します。

教職体験科目 連携している地域の教育現場で経験を積む

各市町の教育委員会とし、1年次から教育現場を訪れ、教員としての姿勢や知識を培います。4年間を通して多彩な実習を体験でき、教員になるための土台を築くことができます。

子ども理解科目 子どもに関わり、子どもに学び、教師力をアップする

1年次からの「教職体験科目」において学んだ「子ども」に関する理解をインターンシップやボランティア活動、 サークル・クラブ活動等の子どもと直接関わる活動を通してさらに深めるとともに、子どもの思いやその背景にあるものをとらえ、子どもとともに創る安定した学級を土台に、授業や行事で教育効果を生み出すための教師力を培います。

| 3・4年次 |

|---|

教育DX・探究科目 教育DXと探究で切り拓く未来教師力

教育現場でのICT活用指導力等を学び、各教科の授業や生徒指導、学級経営等において、デジタル技術を活用し、新しい教育を探究、創造することによって、教育をよりよく変革すること(DX:デジタルトランスフォーメーション)ができる力を身に付けます。

| 1・2年次 | 教育DX・探究活動Ⅰ・Ⅱ |

|---|

幼保小架け橋科目 幼保小の架け橋的存在となる教員・保育者を目指す

小学校教育を見据えた幼児教育・保育を学び、幼児期の学びを基盤とした幼児教育・保育と小学校教育との架け橋的存在となる教員・保育者を目指し、幼保小が協働して教育を展開できる力を身に付けます。

幼稚園教諭一種免許状、小学校教諭一種免許状を取得した上で、大学が指定する以下の授業科目をすべて修得した学生には幼保小接続を意識した教育を展開できる人材を証明するための称号「幼保小架け橋ティーチャー」(本学独自資格)を付与します。

「幼保小架け橋ティーチャー」(本学独自資格)[右:オープンバッジ]

※オープンバッジとは、学習スキルをデジタルで証明する国際標準規格の証明書です。

学校ふれあい体験(1年次)

内容

小学校で業間・放課後での遊び、授業参観と補助、運動会などの学校行事の補助、「生活科」などの校外授業の補助、給食の配膳、清掃、登下校などの支援等の体験を通して、体感的に理解を深めることをねらいとして、同一校で2回実施します。

学生にとって、小学校時代の経験は誰にでもあり印象的な出来事としての学校生活の記憶はありますが、教職という立場から学校生活をつぶさに観察することや、それぞれの活動の教育的な意味を理解する機会は少なかったでしょう。「百聞は一見にしかず」、また、「為すことによって学ぶ」の諺のように、この学校ふれあい体験活動を価値あるものにします。

主な体験内容

-

児童とのふれあい・遊び指導(始業前、業間休み、昼休み、放課後)

-

教科・特別の教科道徳・学級活動・総合的な学習の時間等の授業参観(主に児童の姿の参観)

-

特別活動等の指導補助(運動会、校外授業などの指導補助等)

-

授業補助(水泳指導補助、算数指導補助、授業記録補助等)研修会参加

-

学校環境整備・作業奉仕・清掃指導(グランド・校舎・プール等の清掃・美化作業や指導補助、施設修理、学校安全整備状況の観察等)

-

給食指導補助(配膳手伝い、給食指導、給食体験)

-

登下校指導体験(登下校時の挨拶運動等)

-

研修講話等(校長講話、体験研修会・交流会)

保育体験演習(1年次)

内容

保育所・こども園・幼稚園の現場に触れることにより、

保育実習Ⅰ(保育所)、幼稚園教育実習、

子どもの実際の生活に触れながら、

教育DX・探究活動Ⅰ・Ⅱ(1・2年次)

内容

生成AIなど最新のデジタル技術を積極的に活用し、今日的な課題に柔軟に応じることができる善き教師、善き学校を創出するために必要な実践力を身に付ける探究活動を行います。

多様な価値観や背景をもつ人々が共に生きる現代社会では、課題も一層複雑化しています。自ら課題を見いだし、他者と対話を重ねながら協働し、粘り強く解決に取り組む力を育みます。

教育実践観察(2年次)

内容

2年次は、学生自身が「学ぶ側」から「教える側」への主体的な転換を図るため、教育実践の中核である「保育」や「授業」の観察を通し、教材研究、一時間の指導過程、評価という一連の保育、授業づくりの過程を、教師や園児、児童、生徒の視点から臨床的に分析することによって「教育者の目」を高めていきます。このような願いで、保育・授業などの教育実践を詳細に観察することや、それぞれの活動の教育的な意味を理解する機会として、「教育実践観察」があります。

主な体験内容

中学校の授業参観 協力校18校

-

中学校教員による授業を参観し、教科、特別活動等の指導のあり方を学ぶ。

-

学級経営、生徒指導、危機管理等について学ぶ。

-

中学生の学校生活、中学校の一日の日程等について学ぶ。

幼稚園の保育参観 協力園4園

-

幼稚園教員による保育を参観し、保育のすすめ方や保育者の援助を学ぶ。

-

環境構成、危機管理等について学ぶ。

-

園児の園生活、幼稚園の一日の日程等について学ぶ。

小学校の授業参観 協力校24校

-

小学校教員による授業を参観し、教科、特別活動等の指導のあり方を学ぶ。

-

学級経営、生徒指導、危機管理等について学ぶ。

-

小学生の学校生活、小学校の一日の日程等について学ぶ。

介護等体験(含 事前事後指導)(2・3年次)

内容

介護等体験(含 事前事後指導)の内容については、特別支援学校や特別支援学級において、障がい者に対する介護や介助を体験するほか、実際に障がいのある児童・生徒と接する中で、理論だけでなく、実践的な指導方法を学び、教員としての自己理解を深めます。

介護等の体験(含 事前事後指導)の単位数と授業スケジュール

| 授業科目 | 介護等の体験(含 事前事後指導) | 事前指導、介護等体験、事後指導を含む |

|---|---|---|

| 単位 | 専門科目 2単位 | 教育職員免許状の取得を希望するものは必修 |

| 履修年次 | 事前指導 | 1年次後期 |

| 介護等体験 直前指導 | 2・3年次 | |

| 特別支援学校 | 2日間 | |

| 特別支援学級 | 5日間 | |

| 事後指導 | 2・3年次後期 |

遊び学(2年次)

内容

「遊び」を通して、生きること、学ぶことの意味を体得します。

「遊び」は、子どもが自分の全能力を用いて、

小学校教育実習(3年次)

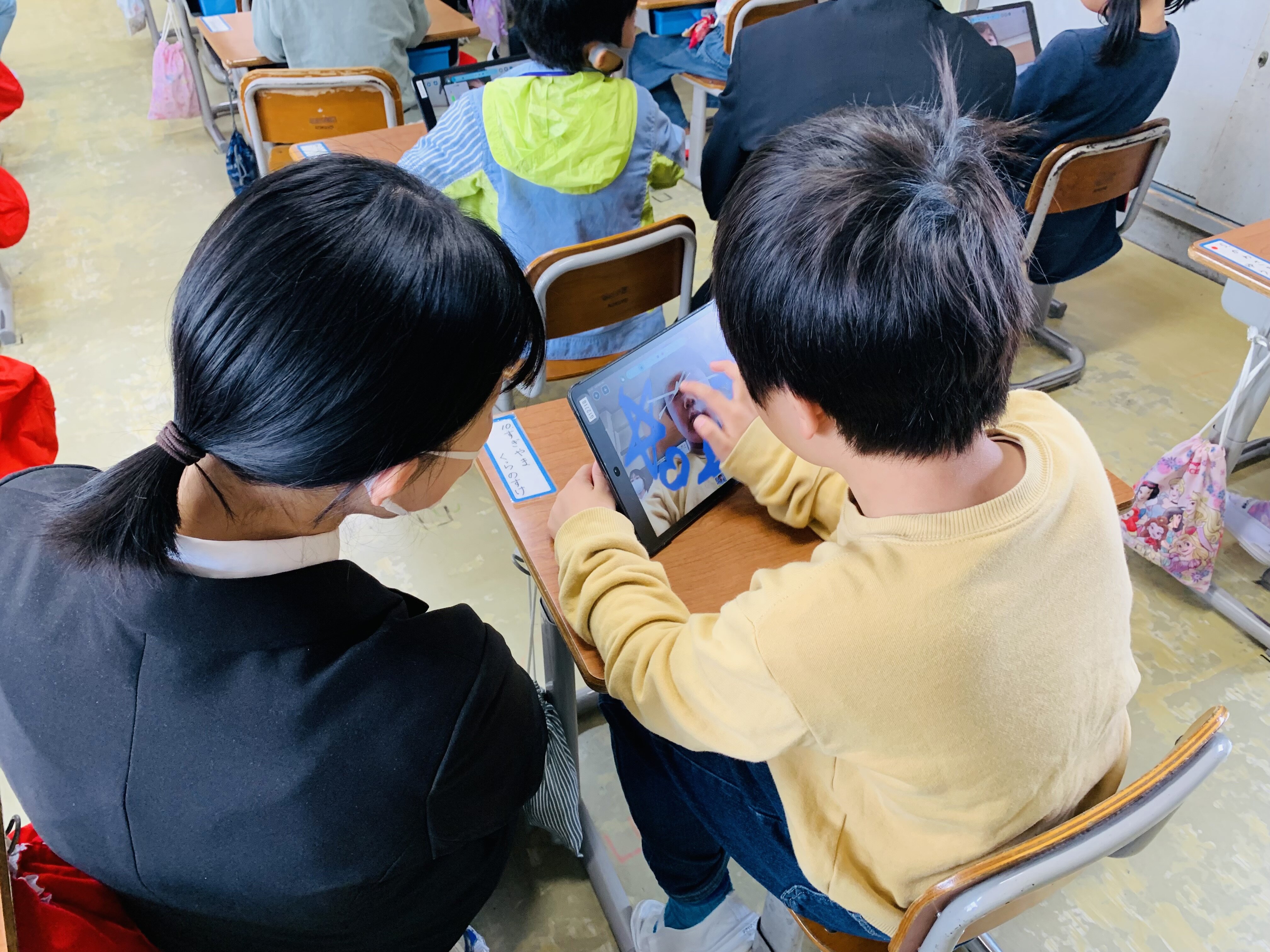

学校は何をするところ?

「学校は何をするところ?」と尋ねられたら、学校での子どもの姿を語ることで、およその輪郭を伝えることができます。何かと歓声を上げては走り出す子ども。学校では生命を躍動させています。

集う子どもには学年があり、多様な個性を表します。感性の表現と助け合いの場も見受けられ、掃除に励む姿は日本の学校の特色と言えます。この子どもたちをしっかり受け止めて、教育に励んでいるのが学校の教師です。子どもは学校で、長時間、教師と過ごします。日課表に添いながら仲間たちとともに勉学にスポーツにそして様々な活動に精一杯とりくみ、学校生活を送ります。時にはハプニングに遭遇。そこは柔らかく、身をこなしながら下校時間を迎えます。充たされ、解き放たれて校門をでる子どもは生きる証をただよわせています。

目標

小学校教育実習の目標は大きく次の3つです。

-

小学校教育実習の基礎となる観察や参加をすることで、教師の仕事や使命を理解する。

-

小学校における教育諸活動に積極的に参加することで、小学校教育の全体構造を見定め理解するとともに、子ども理解と指導上の諸問題を把握することができるようにする。

-

実習期間を3期に分けてそれぞれに重点を置き、その重点を主体的に探究できる機会を設定し、実習生の資質の向上を図る。

| 第1期 | 主として、小学校教育の全体構造やその働きなどの全般的な理解とその該当学校の教育体制や子ども理解のための観察・参加を行う段階 |

| 第2期 | 教育諸活動の観察・参加を行うとともに、学級指導や授業に積極的・意欲的に参加し、その実習を行う段階 |

| 第3期 | 主免実習としての小学校教育実習を整理し、統合する段階 |

中学校教育実習(3年次)

学校は何をするところ?

教師の最大の務めは、「子どもに学ぶ喜びを味わわせ、自ら学び自ら考える力を培う授業を行う」ことです。教師が授業力を向上させるためには、教師が、"子どもから学ぶ"、"仲間から学ぶ"、"本から学ぶ"という姿勢を持つことが大切です。こういう姿勢で研究を続けることによって、教師も子どもと一緒に育っていくのです。「共育」こそ教師という仕事の魅力なのです。

目標

中学校教育実習の目標は大きく次の2つです。

-

実習の基礎としての観察・参加を通して、中学校教師の仕事や使命を理解します。

-

中学校における教育諸活動に積極的に参加することにより、学校教育の全体構造を認識するとともに、子どもの理解と指導の問題を把握できるようにします。

※中学校教育実習の観察・参加を通して、中学校の現状並びに中学校教育の特質を理解する。

幼稚園教育実習(3・4年次)

身体の感覚を通した深い理解を

「講義で学ぶ理論(幼児教育原理、幼児心理や発達、保育内容など)や演習(保育に関する技術)を、幼稚園という実践の場で身体の感覚を通して、身に付けることを目指します。

幼稚園及び幼稚園教育、幼児や幼稚園教諭について理解すること、また、幼稚園教諭として必要な資質や技能を身に付けていくことを目的としています。

目標

幼稚園教育実習の目標は大きく次の3つです。

-

観察、参加、実習を通じて、幼稚園における教師の仕事や使命を理解します。

-

幼稚園における教育諸活動に積極的に参加することによって、幼児教育の全体構造を認識するとともに、幼児の理解と保育のあり方を考えていくことができるようにします。

-

大学において学び身につけたことを積極的、主体的に試み、実践の場でどのように適応するかを確かめるとともに、今後の自己の課題を明らかにします。

子ども理解活動Ⅰ・Ⅱ(3・4年次)

内容

この活動の目的は、学生が児童生徒の学力向上支援や発達障がい児・不適応児童生徒への学習支援、個別指導支援、生活指導支援等を通して、教職に就いたとき即応できる実践的指導力を身に付けることにあります。本学では、1年生での「学校ふれあい体験」、2年生での「教育実践観察」を通して系統的に教職体験を学修させ、3年生の「教育実習」に臨ませています。教育実習では、実習前の教科・教職科目等の学修を理論的ベースに、学習指導、学級経営、生徒指導の実際を学びます。

学校現場での体験活動は、教職体験科目に加え、教育実習前の3年生の学生や教育実習を終えた学生に、教育実習などで体得した教育実践力・責任感・使命感等を駆使して、現場の様々な教育活動を体験する活動です。教育の臨床的な場面において現場教師の指導を仰ぐ中で、児童生徒の学習・生活支援等を体験し、教育現場でより適切に対応できる実践的指導力を身に付けます。

主な学校現場での体験活動事例

| 学習支援 |

「夏期補習の補助」、「土曜授業への補助」 「各教室での学習支援や援助、引率補助、教材作り等」等 |

|---|---|

| 特別支援 | 「特別支援学級での学習・生活支援全般」 |

| 行事活動 | 「中学校の社会見学活動補助」 |

| 部活動 | 「部活動補助」 |

| その他 | 教育委員会事業の補助 等 |

幼保小連携研究(4年次)

内容

幼児期の学びが、小学校以降にどのようにつながっていくのか、

幼児期の遊びの意味を理解し、

幼児教育の専門性を基盤に、保育のプロはもちろん、

協定校における学校現場での体験活動受入校募集のご案内

本学では、「連携協力に関する協定」を締結している教育委員会管下の各学校等を対象に「学校現場での体験活動」を受け入れてくださる学校を随時募集しています。詳細につきましては「学校現場での体験活動」をご覧ください。